넓은 초원, 강한 햇볕, 긴 해안선 남호주…

신재생 밀어붙이다 5년만에 '電力악몽'

['남호주 신재생 현장을 가다' 김은정 기자 르포]

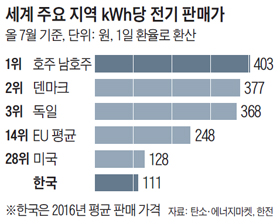

2012년 석탄발전소 퇴출 시작… 전기료 세계 최고… 한국의 4배

석탄발전 퇴출로 전력공급 불안, 가스비까지 급등해 엎친데덮쳐

풍력·태양광 단지 도심서 멀고 송·배전 시설 경비도 많이 들어 전기 요금 고공행진 부추겨

"전기료 내고나면 생활비 빠듯… 해지면 동물처럼 자야할 지경

차라리 요금 싼 원자력이 낫다"

남호주주의 주도(州都) 애들레이드에서 4층짜리 중소 호텔을 운영하는 앤드루는 지난 9월 호텔 전기료로 1만5186호주달러(약 1311만원)를 냈다. 1년 전 같은 기간에 비해 1941호주달러(167만원)가 올랐다. 민간 전기회사 3곳이 지난 7월 생산비 증가를 이유로 전기료를 16~20% 올린 탓이다. 그는 "전기료 부담으로 호텔 유지비가 계속 늘고 있어 직원을 줄여야 할 판"이라고 했다. 남호주에 있는 코카콜라 아마틸 공장도 지난 2월 전기료 급등으로 인한 생산비 압박으로 철수를 결정했다.

애들레이드에서 사는 70대 할머니 베일도 최근 전기회사와 협의해 밀린 전기료를 할부로 내기로 했다. 월 3060호주달러(262만원)의 연금을 받아 남편과 함께 생활하는데, 지난 3분기 전기료가 700호주달러(60만원)나 나왔기 때문이다. 그는 "'전기료 폭탄'이 무서워 저녁에 불도, TV도 마음대로 못 켠다"며 "동물처럼 해 지면 자고 해 뜨면 일어나야 될 지경"이라고 했다.

남호주는 지난 2002년부터 신재생에너지 개발이 본격화됐다. 넓은 초원지대에다 일조량이 풍부하고, 해안선도 길어 풍력·태양광발전의 적지였기 때문이다. 주정부는 2012년 풍력·태양광발전 비중이 20%를 넘어서자 전체 발전량의 25%를 차지하던 석탄발전소를 모두 퇴출시켰다.

이때부터 전기료가 큰 폭으로 뛰었다. 풍력·태양광발전은 기상 상황에 따라 전력 공급이 불안해 가스 발전소 가동을 늘려야 했는데, 마침 호주 국내 가스 가격이 급등했다. 도시에서 멀리 떨어진 풍력·태양광발전소까지 송·배전 시설을 건설하는 비용도 크게 불어났다. 민간 전기회사들은 생산비가 증가하자 계속 전기료를 올렸다. 신재생에너지 사업자에 지급하는 보조금도 전기료에 더해졌다.

지난 7월 기준 남호주의 전기 판매 가격은 1kWh(킬로와트시)당 403원으로 세계 최고 수준이다. 미국(128원)의 3배, 우리나라(111원)의 4배에 달한다. 에너지 컨설팅 기업 TSP의 컨설턴트 발디스 더니스는 "전기료가 급등한 것은 정부가 신재생에너지를 지나치게 빠른 속도로 추진했기 때문"이라고 했다.

코카콜라 공장 떠나고, 연금 노인은 전기료 제때 못내 '허덕'

남호주에선 매월 25일을 '연금 데이'로 부른다. 전날 연금을 받은 노인들이 쇼핑하러 쏟아져 나온다고 해서 붙여진 명칭이다. 하지만 요즘은 연금 데이가 돼도 거리가 한산하다. 전기료가 연금 받는 가구에 부담이 될 정도로 올라 노인들이 지갑을 닫고 있는 것이다. 카펫 장수 페데리코는 "애들레이드는 평균 연령이 40세로 노인 인구가 많은데, 주 고객인 노인들의 소비 심리가 얼어붙으면서 도시 경기 전체가 안 좋아졌다"고 했다.

현지 일간 '애들레이드 나우'에 따르면 남호주 76만여 가구 중 전기료를 제때 못 내는 가구는 3만5000여 가구에 이른다. 호주 경쟁소비자위원회(ACCC)는 "남호주의 가구당 연간 전기료는 2007년 1177달러(132만원)에서 2016년 1691달러(190만원)로 43.7%가 올랐다"고 했다. 호텔 사업가 앤드루는 "이럴 바에야 요금이 싼 원자력 발전을 도입하는 게 낫다"며 "환경오염도 덜하고 도시에서 한참 떨어진 데 지으면 위험하지도 않을 것 아니냐"고 했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기

하지만 주정부가 온실가스 배출을 줄이기 위해 2012년부터 석탄발전소 2곳을 폐쇄하면서 상황이 악화됐다. 전력 공급 불안 속에 전기료가 가파르게 오른 것이다.

에너지 컨설턴트 캐럴린 리는 "석탄발전소가 사라지면서 발전량이 급감했는데, 신재생에너지로는 그 차이를 메우는 데 한계가 있었다"며 "급한 대로 가격이 급등한 가스 발전을 늘릴 수밖에 없었다"고 했다. 당시 호주 가스회사들은 이윤이 많이 남는 수출 쪽 물량을 늘리면서 내수용 가스 가격이 2년 새 3배 정도 오른 상태였다.

전기 판매 회사들이 신재생에너지 전력망 구축에 들어간 송·배전 시설 투자 비용을 소비자들에게 전가한 것도 가격 인상을 부추겼다. 에너지 컨설팅 기업 TSP의 발디스는 "풍력·태양광 발전 단지는 도심에서 멀리 떨어져 있어 송전탑이 많이 필요했고, 전력 수급 예측 장비 등도 추가로 설치해야 했다"고 했다. 호주 소비자경쟁위원회(ACCC)에 따르면 이런 송전 시설 경비는 지난 10년간 40%가 올랐다.

신재생에너지 공급자에게 제공하는 인센티브 등도 전기료 인상 요인이다. 2015년을 기준으로 남호주 전기료에서 신재생에너지 보조금 관련 비용이 차지하는 비중은 10.4%에 이른다. 일간 '더 오스트레일리안'은 "정부가 지원하는 신재생에너지 보조금의 75%가 전기료에서 나오고 있다"고 했다.

더 큰 문제는 이렇게 비싼 전기료를 내고도 정전이 끊이지 않는 등 전력 공급이 불안하다는 점이다. 남호주는 작년 9월 태풍으로 전체 가구의 절반가량이 정전 사태를 겪었다. 시속 260㎞의 초강력 태풍이 상륙하자 남호주 전력의 35%를 조달하는 풍력발전기가 모두 멈춰버린 것이다. 전력망이 불안해지면서 인근 빅토리아주(州)와 연결되는 송전선도 끊겼다. 와얄라제철소는 생산 중이던 3500t의 철이 굳어 막대한 피해를 입었고, 식당 주인들은 냉장고가 멈추는 바람에 식재료가 상하고 영업이 중단돼 큰 손실을 봤다. 주민들은 "꼭 전시 상황 같았다"고 했다.

이 정전 사태 이후 호주에서는 신재생에너지에 대한 효용성 논란이 본격화됐다. 호주 연방정부는 지난달 17일 신재생에너지 확대 전략 포기를 공식 선언했다. 또 전력난에 대비해 민간 전기회사들이 석탄과 가스,

수력 등 전통적 발전 방식으로 생산되는 예비 전력을 일정 수준 유지하도록 했다. 2020년부터는 신재생에너지 기업에 지원하던 보조금도 폐지된다. 턴불 총리는 "과거 정책적으로 신재생에너지 기업을 지원하고, (석탄 등) 다른 기업은 처벌한 것이 결과적으로 국민 불편으로 돌아왔다"며 "이젠 정부가 나서 에너지 시장의 승자를 고르지 않을 것"이라고 밝혔다.

황주호(61) 원자력학회장 - 2017.6.23. 중앙外 http://blog.daum.net/soonchang4623/1160

집 지붕에 태양전지라도 올리는 사람은 그래도 집 한 채 소유주 아닌가. 신재생에너지는 가진 자의 비즈니스다. 그런데 원전이 LNG·신재생에너지로 대체돼 전기료가 올라가면 가장 큰 피해를 보는 계층은 서민과 영세자영업자·중소기업이다. 원전을 줄이면 보수적으로 잡아 전기료가 20~30% 오른다. 신재생과 원전이...

'지구촌 지금' 카테고리의 다른 글

| 모바일서 대박난 한국 게임, 수출 5조원 시대 - 2017.11.14.조선外 (0) | 2017.11.15 |

|---|---|

| 시니어 산업, 3년 후 72兆 - 2017.11.10. 조선 外 (0) | 2017.11.11 |

| 세계 첫 無人 공항 터미널, 비행기서 입국장까지 15분-2017.11.1.조선外 (0) | 2017.11.01 |

| 하와이 '스몸비' 벌금 최대 99달러 - 2017.10.27.조선 外 (0) | 2017.10.28 |

| 애플 ‘악재 3연타’ 아이폰X - 2017.10.17. 동아 外 (0) | 2017.10.18 |