논산 관촉사 석조미륵보살입상, 55년 만에 보물에서 국보로 승격

조형미 떨어진다 여겨졌으나 '파격과 대범의 미학'이라 재평가

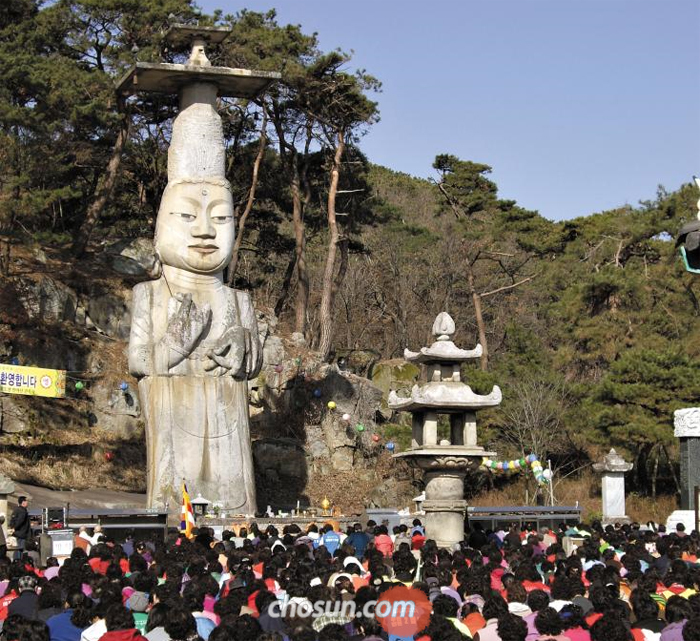

은진미륵(恩津彌勒)은 '논산 관촉사 석조미륵보살입상'의 별칭이다. 관촉사가 있는 충남 논산시 관촉동 일대가 과거 은진면에 속해 있어 이런 이름이 붙었다. 높이 18.12m로 국내 최대 규모 석불인데, 앞에서 올려다보면 화강암이 주는 웅장함과 폭풍우가 몰아쳐도 끄떡없을 듯한 위풍당당함을 느낄 수 있다. 고려 초인 서기 968년(광종 19년) 국가의 전폭적 지원 아래 당대의 조각장인이었던 승려 혜명이 제작했다.

일명 '거인 불상'으로도 불리며 논산 육군훈련소에 입소하는 신병 가족은 물론 수많은 신도가 찾는 은진미륵이 55년 만에 보물에서 국보로 승격된다. 문화재청은 보물 218호인 이 불상을 13일 국보로 지정 예고했다. 은진미륵이 보물로 지정된 건 1963년. 한국인의 사랑을 받아온 불상은 왜 이제야 국보가 되는 것일까?

문화재 지정과 승격은 원칙적으로 유물 소유자가 신청해야 심사가 이뤄진다. 은진미륵을 소유한 관촉사가 국보 승격 신청을 하지 않았던 게 첫 번째 이유다. 그러나 다른 사연도 있다. 은진미륵은 그 기이한 생김새 때문에 오랫동안 '저평가'돼 왔다. 머리와 손이 지나치게 크고 몸체는 둔중해 요즘 눈으로 보면 인체 비례가 전혀 맞지 않는다. 머리 길이보다 훨씬 긴 원통형 보관(寶冠)을 쓴 것도 유별나다. 널찍하고 편평한 얼굴에 토속적인 이목구비를 지녀 '못난이 불상'이라 부르는 사람들도 있다. 실제로 미술사에선 삼국시대와 통일신라시대의 정교하고 세련된 불상들과 비교해 '고려시대에 들어서 불상의 조형미와 제작 기술이 퇴보했음을 보여주는 사례'라고 여기기도 했다.

그런데 최근 들어 '재평가'가 일어나기 시작했다. 예전에는 통일신라시대의 석굴암을 가지고 불상의 미적(美的) 기준을 삼았는데, 과연 그것이 모든 시대에 통용될 수 있는 것인가? 정제미와 이상미를 추구한 것이 통일신라의 미감(美感)이었다면, 이와 극명하게 대비되는 은진미륵은 '파격과 대범'이라는 새로운 시대의 미감을 대변하는 건 아닐까.

불교미술 전문가인 문화재위원 배재호 용인대 교수는 "돌 하나로 불상 하나를 만들던 신라 때와는 달리 큰 돌 세 개로 거대한 불상을 쌓아올린 기법은 아주 새롭고 아방가르드한 발상이었다"며 "관촉사 불상은 충남 부여 대조사 석조미륵보살입상 등 당대 여러 불

상들에 영향을 미친 하나의 전범(典範)이 됐다"고 말했다. 배 교수는 "아래쪽 옷자락 표현을 자세히 보면 바람에 살짝 들어올려진 듯 상당히 사실적인 기법도 드러난다"고 했다. 제작자의 기술이 뒤떨어진 것이 아니라 '일부러 그렇게 만든 것'일 가능성이 있다는 얘기다. 문화재청은 "독창성과 완전성이 뛰어나 국보로 승격할 만한 가치가 충분히 있다"고 밝혔다.